Negli ultimi giorni il rendimento del Bund è tornato sotto zero, la FED si è mostrata più dovish di quanto il mercato si aspettasse e la BCE ha ingranato una retromarcia quantomai prudenziale. Tre eventi macro inevitabilmente legati tra loro che meritano di essere approfonditi. A parlarne è Giuseppe Sersale, Partner e co-gestore di Anthilia Blue, nonché autore dei Lampi di Colore, con il contributo di Markus Ratzinger, Partner e fund manager di Anthilia White e Anthilia Yellow, per le riflessioni sui corporate.

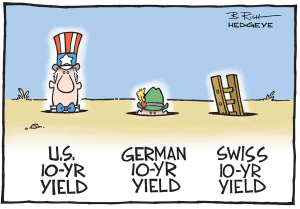

Il rendimento del Bund decennale è ai minimi. Da venerdì permane stabilmente in zona negativa – cosa che non si verificava da quasi due anni e mezzo – con un picco ieri a -0,03%. Indice di paura o c’è dell’altro?

Il rendimento negativo del Bund, così come un rendimento minimo di qualche basis point, è un paradosso. Dovuto a una commistione di fattori: il primo è senza dubbio rappresentato dalla fragilità economica dell’Eurozona, che ha indotto negli ultimi anni la BCE ad amministrare attraverso una politica monetaria eccezionalmente espansiva, comprendente una remunerazione negativa dei depositi nonché vari programmi di acquisti di asset diretti (QE) e indiretti (LTRO, TLTRO). Il secondo riguarda l’effetto scarsità derivante dalla parsimonia del Governo tedesco e dalla struttura del QE, che per trattato non può favorire il singolo Paese. Questo implica che le quantità siano uniformate alla percentuale di partecipazione nella BCE, che riflette la dimensione dell’economia di una nazione, non quella del suo debito pubblico. In terzo luogo, il Bund è considerato un bene rifugio. È l’effetto safe heaven: il Bund è il titolo di debito emesso dall’emittente più solido dell’Eurozona, non a caso preso come benchmark. Di conseguenza è il più utilizzato come collaterale, è il titolare del derivato più liquido e quindi perfettamente hedgiabile in grande quantità. Questo conferisce al Bund un premio rispetto a carta percepita come meno sicura e liquida, che quindi deve offrire un rendimento maggiore. Non consideriamolo però un caso unico dell’area Euro: la curva francese è negativa fino a sette anni, quella spagnola fino a quattro. Persino il BTP era negativo fino a tre anni, prima che questo governo facesse aumentare il rischio percepito. Il Bund è soltanto il più negativo di tutti.

Come impatta questo sul comparto corporate?

La discesa del rendimento dei Bund trascina con sé sia quello del BTP che i tassi del debito corporate. Se da un lato è positiva l’opportunità di beneficiare di prestiti a lungo a prezzi scontati, dall’altro va considerato che i tassi ai minimi non siano un caso fortuito ma la conseguenza della debolezza economica dell’Eurozona. Soprattutto per alcuni Paesi e settori, le prospettive non sono positive: l’indice Pmi di Markit uscito a marzo ha sancito lo stop dello slancio osservato il mese scorso, riportando valori in certi casi ai limiti della decrescita, vedi il manifatturiero. A questo si aggiungono problemi di rilevanza globale – dalla Brexit alla trade war degli Stati Uniti col resto del mondo – ragion per cui non tutti i settori risentono allo stesso modo dei tassi ai minimi. Le aziende che vendono in Europa oppure esportano prodotti colpiti dai dazi americani (tra le tante, BMW, Mercedes, Volkswagen) beneficiano molto poco della riduzione dei tassi; al contrario, per le big corp attive nel settore utilities (Enel, RWE), che presentano vendite stabili e investimenti elevati, così come per le aziende operanti nel settore del lusso, che esporta ma non risente dei dazi, i tassi bassi sono positivi. Una parola sul settore finanziario: da un lato, con i tassi ai minimi, le banche si trovano a dover emettere grandi quantità di bond subordinati al fine di soddisfare la ricerca di rendimenti apprezzabili da parte degli investitori; dall’altro, rendimenti tanto ridotti costituiscono un problema per il business tradizionale – basti pensare che per impiegare liquidità devono accettare tassi molto bassi o addirittura negativi, almeno per quanto riguarda i depositi dalla BCE e, ormai, anche i BOT a breve. La sostanza è che non si può trarre una conclusione univoca: i tassi bassi sono positivi, la ragione per cui lo sono è negativa. Per alcuni settori ha maggiore peso la causa, per altri l’effetto.

C’è il rischio che il Bund inizi a scarseggiare, dato che la Germania chiude i conti pubblici in attivo dal 2014 e che ogni anno emette meno debito di quanto ne arrivi a scadenza?

Quella di essere particolarmente austeri e attenti alla spesa pubblica è una loro tendenza, derivante anche da retaggio culturale ed esperienze passate (vedi la Repubblica di Weimar e il terrore maturato da allora per l’inflazione). In secondo luogo, fino a qualche mese fa la loro economia andava a gonfie vele, al punto che non si è reso necessario indebitarsi a livello di Stato per effettuare investimenti perfettamente finanziabili dal settore privato. È possibile che, qualora la fase attuale continui, la Germania inizi a proporre una politica più stimolante dal punto di vista fiscale, soprattutto nel breve (hanno già iniziato da qualche tempo a rivedere le politiche salariali), tuttavia il surplus di bilancio combinato a un cost of funding negativo rende la loro situazione pressoché ottimale. Quanto al potenziale esaurimento del volume di Bund negoziabili, non è un’opzione realistica. Qualora ci si avvicinasse a quel punto verrebbero in prima istanza modificati i parametri del QE: certe regole sembrano scolpite nel marmo, ma diversi eventi (dallo stesso QE, all’acquisto di asset privati, all’assunzione di rischi in portafoglio) hanno dimostrato che le autorità possono operare con molta più flessibilità di quanto lascino credere. Anche durante il periodo Clinton il debito USA è sceso e gli americani hanno iniziato a pensare di poter appendere i Treasury al chiodo: come sappiamo, si è trattato soltanto di una fase. Qualora il ciclo recuperi, il rendimento del Bund tornerà a salire: è quanto accaduto nel 2017, quando il QE era ancora in vigore (e quindi i Bund maggiormente scarsi poiché acquistati dalla BCE), la congiuntura è migliorata e gli investitori sono tornati a rincorrere il rendimento anziché la stabilità.

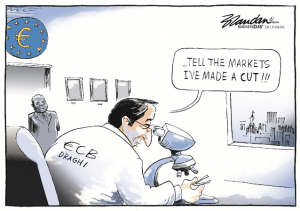

La BCE, per l’appunto. A fine dicembre sospende il QE, due mesi dopo rinvia il primo rialzo dei tassi dal 2011 e si annunciano al contempo nuovi prestiti mirati alle banche. Un implicito mea culpa?

La BCE è un po’ in imbarazzo. La sospensione del QE è stata dettata, oltre che dal lieve miglioramento del quadro macro, dalla necessità di dimostrare che fosse in grado di terminare il programma di acquisti prima che questo diventasse difficile da implementare senza mutarne le regole. Soprattutto, la BCE ha voluto rimuovere un po’ di stimolo economico per avere qualcosa da spendere nel caso tornasse necessario stimolare l’economia. Il suo incubo è arrivare alla prossima recessione con i tassi negativi e il QE in marcia, senza avere altro da fare che monetizzare. Il che è comprensibile: la BCE è stata più volte accusata di non aver saputo sfruttare le occasioni favorevoli con tempismo. Quello di inizio 2018 ha rappresentato uno spiraglio in cui contrarre lo stimolo economico sarebbe stato – seppur minimamente – sostenibile: la BCE ne ha approfittato, per evitare di trovarsi davanti una nuova guerra da combattere con l’arsenale deserto. Non va dimenticato che le decisioni di politica economica hanno un impatto psicologico ancora prima che monetario: le banche centrali hanno il dovere di ponderare non solo la manovra finanziaria ma anche il modo in cui erogarla, abituando il mercato a prezzare il rischio per evitare che vada nel caos ad ogni evento inatteso. Ora la BCE deve sperare che la congiuntura tenga, e che quindi le sue mosse non si rivelino un errore di policy. Proverà a cavarsela con le aste TLTRO.

La sua omologa statunitense non si comporta diversamente: tre mesi fa la FED segnalava due rialzi per il 2019 e uno ulteriore per il prossimo biennio, mentre una settimana fa ha di fatto sospeso la stretta monetaria iniziata nel 2015. Molto più colomba del previsto.

La FED ha fatto una grossa svolta, togliendo i rialzi del 2019 ma lasciando quello previsto nel 2020. Il mercato, in tutta risposta, proietta tassi in discesa a partire dalla fine di quest’anno seguiti da un taglio l’anno prossimo: la FED non ha detto esattamente questo. Ha adottato un approccio sicuramente molto più dovish di quanto avesse preannunciato, ma ha mantenuto il rialzo del 2020 e ribadito il livello del tasso neutrale per il prossimo biennio a 2,75%. Il messaggio è accomodante, ma non preannuncia ancora la fine di un ciclo né che la prossima manovra sarà un taglio dei tassi. Si è mantenuta prudente, probabilmente spaventata dalle congiunture globali e dalle stime macroeconomiche al ribasso degli Stati Uniti. Non è da escludere l’impatto di una pressione politica, considerato anche che Trump ha attribuito la causa della scarsa crescita economica statunitense nel 2018 all’eccessiva austerità della FED. In generale, la ragione per cui le banche centrali sono sempre più accomodanti di quanto dovrebbero è legata al loro rischio reputazionale: sono le prime a cui viene addossata la colpa di una congiuntura negativa, devono potersi difendere dall’accusa che qualcosa sia sfuggito al loro controllo.

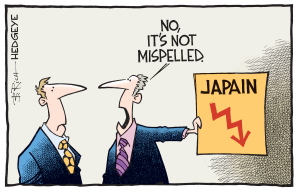

In generale, l’Eurozona si sta “giapponesizzando”?

In parte è così. L’area Euro è vicina al limite della politica monetaria, fatica a stimolare gli investimenti e la domanda interna, ha un sistema bancario sovradimensionato e inefficiente che non produce profitti. Alle tradizionali manovre sui tassi si preferiscono le misure straordinarie; le politiche di sostegno all’economia hanno portato, da un lato, a contenere la disoccupazione sotto i livelli della depressione, dall’altro si è però mantenuta intatta della capacità produttiva pressoché inutile, includendo banche e aziende tenute in piedi solo dalle iniezioni di liquidità, che producono beni in abbondanza impedendo così ai prezzi di salire. Non c’è selezione naturale, non c’è efficienza. L’Eurozona ha però elementi che la differenziano dal Giappone: non viene da un’enorme bolla di investimenti e asset come quella verificatasi negli anni ‘90 e ha una demografia migliore. Tuttavia resta un’area disomogenea con forti tensioni e un’unione monetaria incompleta, il che la rende inevitabilmente più fragile.

Italiano

Italiano English

English